<TOPICS>オフィスのスマート化に有効なツールとは?種類や選び方を紹介!

BCP対策とは?オフィスでの策定方法や運用のコツを解説

BCP対策とは?

BCP(Business Continuity Plan)とは、災害やテロなどの緊急事態時に企業が被害を最小限に抑えながら、事業を継続するための方法・手段をまとめた計画のことです。事業継続計画とも呼ばれます。東日本大震災以降、有事への備えとして注目されはじめ、新型コロナウイルスの感染症拡大以降、企業のリスクマネジメントにおける重要課題として認識されています。

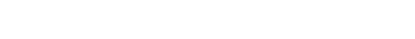

よく意味が混同されがちな言葉として「防災」がありますが、BCP対策と防災には明確な違いがあります。

防災とは「災害を未然に防ぎ、万が一被害が生じてしまった際にも被害拡大を防ぎ、迅速に復旧すること」を目的にしています。一方でBCP対策は、「被害が生じた際に、企業のダメージを最低限に抑え、事業を継続させる」ことが目的です。防災がカバーしている自然災害の要因以外にも、サイバー攻撃・仕入先の倒産などの外的要因や社員の不祥事やヒューマンエラーなどの内的要因も考慮するのがBCP対策です。事業を継続させることに重点を置き、事業継続の妨げとなるさまざまなリスクを考慮して策定することがBCP対策の肝となります。

BCP対策のメリット

ここで、企業がBCP対策を行うメリットを3つご紹介します。

・緊急事態が発生した際、迅速に対応できる

災害やテロなどの緊急事態が発生した際、何も対策を講じていないと、何から着手してよいかわからず、結果として事業継続のための復旧作業が遅れてしまいます。多くの場合、社員のほとんどは緊急事態に慣れていないため、復旧するために自分が今何をすべきなのか、パニック状態の中判断することは難しいです。ここで、BCP対策を日頃から行っておくことで、対処すべき問題の優先順位をしっかりつけて、限られた社内リソースを効率的に投入することで、早期復旧へとつなげることができるのです。

・ステークホルダーからのイメージアップにつながる

企業の継続が困難になるような有事の際、その影響は会社が関係する得意先や仕入先などのステークホルダーにまで及びます。もし、BCP対策を行っておらず得意先への材料の提供が遅れてしまった場合、供給が可能な他社に乗り換えられてしまう可能性もあります。ひいては、「あの会社は地震や豪雨などの災害に弱く物品の提供が止まってしまうから取り引きを止めよう」など、会社の倒産や廃業につながってしまうリスクもあるのです。

BCP対策をしっかりを行い、ステークホルダーへの影響を最低限に抑えることで、あの会社は有事の時もきちんと対応してくれる。と印象付けることで企業のイメージをアップさせることができるのです。

画像提供:PIXTA

・企業のコア事業を洗い出せる

事業の継続が困難になるような非常事態の際、「優先順位」をつけることが肝心です。会社の全事業を一気に復旧させるのは、限られた社内リソースの中では厳しいため、会社のコアとなるような事業から復旧させていくことが基本になります。この時、会社のどの事業から復旧させるのか、話し合いを行うことで、企業の重要事業を見える化することができます。経営戦略を見直す上でも、BCP対策を行うことは非常に有用なのです。

BCP対策のデメリット

メリットの多いBCP対策ですが、運用のコストなどデメリットもつきものです。ここでは2つ紹介します。

・策定・運用にコストがかかる

BCPを策定する上で、必要になるのが「全社的な知識」です。特にさまざまな事業を抱えた会社の場合は、各部門の担当者を話し合いに参加させる必要があるため、直接的な利益につながらない業務に人を割く必要があります。また、専門のコンサルタントなどに委託する場合は別途費用がかかってしまうため、導入へのハードルになりやすいです。

コスト面の壁はありますが、ここでリソースを割いてしっかり策定することで、災害時の被害を最小限に抑え、会社の利益を守ることにつながります。社内でこの点をうまく説得できるかが策定のカギといえるのでしょう。

・リスク分散にコストがかかる

BCP対策の基本的な考え方として「リスク分散」が挙げられます。例えば、東京の工場が被災してしまっても、大阪の工場でその分生産すれば大丈夫など、工場やデーターセンターなどを複数の地域に分散させる考えは、よく用いられるものです。確かに対策としては有用ですが、ここで気になるのがコスト面です。本来1つで事足りる工場やデータセンターを2つ用意して、連携させるというのは会社の規模が大きくないと厳しいところではあります。

対策としては、例えばもともとある施設の機能を増設して、東京の工場でしか作れなかった商品の生産を他の工場でも可能にする、などゼロベースではなく、プラスアルファの考え方でコストを削減することが有用です。

BCPを策定する流れとポイント

それでは、BCP対策はどのように実施すればいいのでしょうか?ポイントを押さえながら導入の流れを解説していきます。

①基本的な方針を決める

先ほどメリットの箇所でも説明しましたが、どのような目的をもってBCP対策を行うのか、方針・ビジョンをしっかり定めることが大切です。方針が定まっていない場合、どこを重点的に取り組むのか指標ができないため、社員を導くことが難しくなります。また、自社の経営理念などと同じ方向に歩んでいけるように、BCP対策が単独で方針をもつ、というよりも経営戦略の中で機能するように策定することが重要です。

②プロジェクトチームを発足する

BCP対策の構築にあたり、欠かせないのが「多角的な視点」です。直接的に利益に関わる業務ではないため、リソースの確保が難しいところですが、抜け漏れを発生させないためにも、会社の各事業の担当者をまんべんなく収集することが大切です。将来的には、職場への発信におけるリーダーに任命することで、BCP対策の周知徹底を図ることができます。

③想定リスクと被害をリストアップする

次に想定されるリスクを洗い出します。例えば、自然災害やテロなどの人的災害も考慮した上で、その事象が発生した場合に自社に与える影響度合いを考え、絞り込んでいきます。特に地震や台風など自然災害の場合は、起こる季節や時間帯まで想定しておく必要があります。あわせて、社員・家族の被害も想定しておきます。この時、会社に与える影響においては多角的な視点が必要になるため、②でさまざまな人員を配置することで、抜け漏れなく洗い出すことが可能になります。

④具体的な対策を講じる

想定されるリスクと被害の洗い出しが終わったら、そのリスクに対する対策を決定します。この時、優先事業から対策を決定して、予想される被害を回避、または最小限に抑えるための施策を考えることで、限られた人的リソースをいかに有効につかうか判断することができます。

⑤計画を練って体制を整える

対策が決定した後は、より実践するための具体的な計画を練っていきます。緊急事態発生から復旧までを迅速に実施するために、いつ、誰が、どの対策の責任者となるのか、行動に準じて決定していきます。この時、責任者に任命された人がケガなどで動けない場合も考慮し、サブリーダーを設定してリスクに備えておくのがおすすめです。

⑥社内への周知を行う

せっかくBCP対策を策定しても社員に知られていなければ意味がありません。計画と同じくらいの熱量をもって社内へ共有・定着させるような施策が必要になります。具体的には、定期的な説明会の実施やわかりやすいマニュアルの作成など、手間ではありますが工夫が必要になります。

⑦定期的に見直し・改善を行う

策定後すぐの発信も重要ですが、この発信を定期的に続けて見直しを行っていく必要があります。策定しても時代に即していなければ効果が落ちてしまうため、定期的な見直しや修正は必須です。特に体制などのフロー部分は組織改編により影響を受けやすいところなので、忘れずに更新していきましょう。

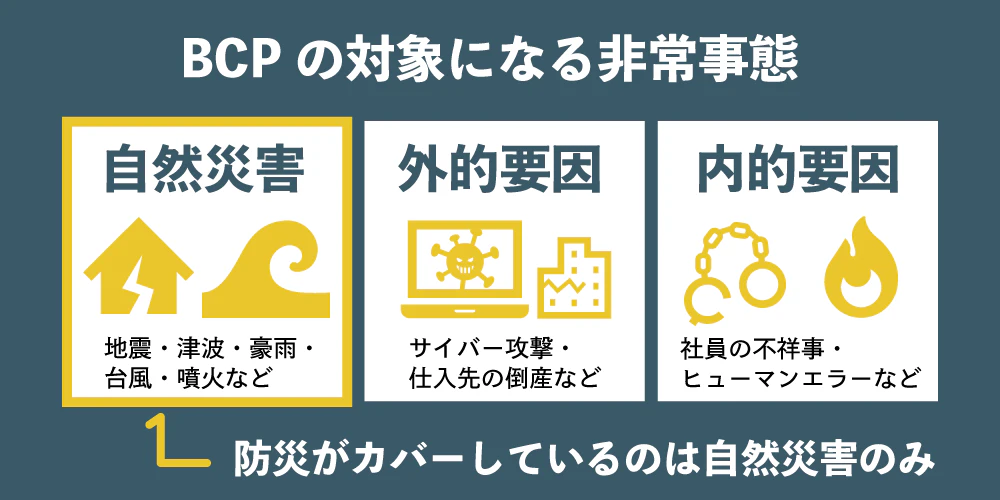

BCPに適したオフィスビルの選び方

次にBCPに適したオフィスを選定する際のポイントを紹介します。

①十分な耐震性能が備わっているか

すべての建物は建築基準法で耐震設計が義務付けられています。ただ、これまでに建築基準法は何度か改正されており、遡及効は発生しないためその建物が建った年によって、耐震性能が異なる場合があります。ここで重要になるのが「1981年6月以降の建物であるか」です。1981年6月以降の建物に関しては「新耐震基準」と呼ばれる、「震度6~7程度の地震で倒壊しない」ことが明記されているため、「新耐震基準」を満たしたビルを選定することをおすすめします。

②防災対策が万全か

ビルの管理会社による防災対策がきちんと行われているかも重要なチェックポイントです。具体的には、下記の通りです。

- ✔避難経路がしっかり確保されているか

- ✔非常用の食料・水が蓄えられているか

- ✔防災訓練や教育が実施されているか

- ✔消火器はしっかり設置されているか

- ✔断水時の非常用貯水タンクはあるか

③非常時の電力供給は万全か

電力がストップしてしまった時のことを考え、非常用電源が確保されているか確認しましょう。この時、複数の回線があるとより安心です。もしビルに備え付けられていない場合は、管理会社と相談の上、発電機の導入を検討するのがおすすめです。

④周辺地域はリスクの高い地域ではないか

ビル周辺の環境はしっかりとハザードマップで確認することが重要です。津波や川の氾濫など二次災害が発生するリスクを考慮し、なるべくリスクの少ない場所を選ぶべきです。また、近くに科学工場など爆発物を扱う工場がないか、隣のビルから延焼しないかなど、人災の要因も確認しておくと安心です。

BCPに適したオフィスのつくり方

オフィスビルを選んだあとは、オフィス内部の環境づくりに着目しましょう!オフィスづくりのポイントは以下の通りです。

- ✔拠点を分散する

→リスク分散の項目でも説明した通り、オフィスなどの活動拠点や工場などの生産拠点を分散させることは非常に有効です。

- ✔データのバックアップを行う

→個人情報や機密情報などのデータは定期的にバックアップを行うことで、システムのダウンによってデータが失われてしまうリスクを軽減することができます。

- ✔テレワークを導入する

→オフィスが被災した際や交通機関のマヒにより通勤できない際に有用な手段です。感染拡大防止策としても注目を集めました。

- ✔社員の安否確認方法を整備する

→稼働できる人員リソースの把握のために「安否確認」は重要です。発災時は携帯や電話などがつながらない場合があるため、別途体制を整えるのが安心です。

- ✔家具などの転倒防止対策を行う

→主に地震による揺れによりオフィスの什器が倒れてしまった場合、身動きがとれなくなってしまったり命に関わる事態に陥ってしまったりすることも考えられます。避難経路の確保のためにも、キャビネットを固定するなどの対策を講じましょう。

- ✔避難ルートを確保する

→安全かつ迅速に避難を行うため、避難ルートを事前に決定することが大切です。家具などの転倒や荷物により通路が塞がれていては意味がないため、定期的な点検が必要です。

- ✔情報入手方法を確保する。

発災時は携帯や電話がつながらない場合があるためラジオを準備しておくと安心です。

- ✔訓練を行う

準備したものが使えなければ意味がありません。状況設定、例えば、地震の大きさ、発生時間を想定して、定期的な訓練を行うことが必要です。

TOPPANの空間演出 expaceでのオフィス事例

ロッテ本社ビル 執務室

フレキシブルな働き方を実現するため、多様なワークエリアや自由にレイアウトを変更可能な共用エリアの改修を実施。遮蔽物の少ない設計にすることで、偶発的なコミュニケーションを生む空間に仕上げました。

オフィス見学のご案内

オフィスの改修・移転のご担当者さま必見!日経ニューオフィス賞を受賞したオフィスを見学可能です!

TOPPANの空間演出ブランドexpaceでは、TOPPAN社員が実際に働いているオフィスを間近で見学できる、オフィス見学会を実施しています。

より具体的にオフィスづくりのイメージをつかみたい方はぜひお申込みください!

さいごに

今回は、BCP対策の基本からメリット・デメリットに関してご紹介しました。策定や運用に手間はかかりますが、しっかり行うことで会社の利益につながる大切な考え方です。

TOPPANではオフィスの改修・リニューアルはもちろんのこと、オフィスの環境整備に関するご相談も承っております。検討中の方はぜひ、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください!

関連コラム

<TOPICS>固定席とどう違う?フリーアドレスのメリット・デメリットをわかりやすく解説

<TOPICS>スマートオフィスとは?特徴や導入のポイントをわかりやすく解説