「地下食堂DAGAYA」に見る

新しいコミュニケーションを生み出し企業への帰属意識を育む社員食堂の可能性

社員のモチベーションになるような食堂を目指して

東京・千駄ヶ谷の建設会社・松田建設工業が運営する社員食堂を兼ねたレストラン「地下食堂DAGAYA」(画像提供/UENOA architects)

「地下食堂DAGAYA」は、東京・千駄ヶ谷に本社を構える建設会社・松田建設工業が運営する社員食堂を兼ねたカフェレストランです。もともと同社の社員食堂があった地下1階の区画を全面改装して、社員だけでなく外部の人々も利用できる食堂としてオープンしました。一般的に、建設会社は複数の工事現場に並行して携わっていることが多く、現場の状況に応じて社員の働く時間帯が不規則になることがあります。その結果、適正な労働時間で働いていても、生活のリズムに偏りが生まれ、不健康な状態になってしまうケースが少なくありません。そういった状況を踏まえて、松田建設工業の代表取締役・松田康一さんは、食生活の面から社員の健康維持を支えることができないかと考え、社員食堂をリニューアルすることにしたと話します。

「建築業界は人材不足で、特に中小規模の建設会社では、今いる社員が長く勤めようと思える環境づくりや、若い世代が入社したいと感じるような情報発信が課題となっています。社員が栄養バランスの良い食事を摂ることができ、会社に行くモチベーションの一つになるような食堂をつくりたいと考えました」(松田さん)

会社の食堂や休憩室、洗濯用スペースなどがあった地下1階を全面改装した店内

社員のみならず、近隣の方にも開かれた店舗に

会社の裏手にあった勝手口を食堂のエントランスとして改装。メッシュ素材やアクリル板の天井仕上げにすることで地階にも明るさを採り込む

また、リニューアル計画を進める中で、千駄ヶ谷という土地に根付く企業として、地域に貢献をしたいという思いを持っていた松田さんは、近隣の方にも開かれた店舗にすることを思い描いていきました。設計を手掛けたUENOA architectsの長谷川欣則さんは、松田さんの思いを受け、インテリアデザインとあわせて食堂の顔となるエントランス周りにもこだわったと話します。

「食堂のある地下へのアプローチは、元は会社の裏口であり、物置のように使われていました。エントランスの一部の壁を取り払い、天井に透明のアクリル板を設置することで、地下まで外光が入るように計画。壁面を落ち着いた色合いのゴールド塗装にすることで、温かみのある入りやすい印象にしました」(長谷川さん)

食事を調理しているのは近隣の飲食店のオーナー。コロナ禍に売り上げが落ち込んだ時期に、その店をサポートすることも目的として調理を依頼した。

コミュニケーションが弾むよう、空間・家具デザインを工夫

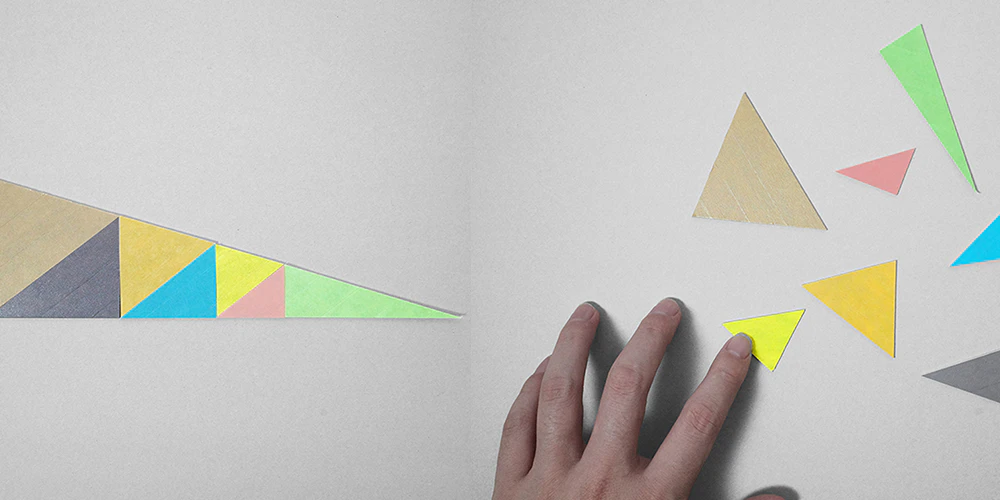

食堂の家具は可動式で、ビッグテーブルや小さい三角形のテーブルなどさまざまな客席構成が可能なつくり。あえて合板の表情を見せることで、建設会社らしさを表現。

「食堂利用時は少人数で使えるよう分割して配置でき、組み合わせて1枚のビッグテーブルにすることで、社員のミーティングやパーティーにも使えるようデザインしました。」(長谷川さん)

UENOA architectsによる、ビッグテーブルの分割方法の検証用模型。食堂の区画形状に合わせたオリジナルのデザインであり、松田建設工業が製作を手掛けた

オープン後の効果・反響

食堂のオープン後は、部署や勤務時間の異なる社員たちが出会い、社内のコミュニケーションが活性化していて、空間や家具のデザインが意図通りの機能を発揮しています。ちょっとしたミーティングから、社員同士で集まってスポーツ観戦をする光景が見られ、一部の社員は食事や食堂内の雰囲気をインスタにアップしていて、社外に対する企業イメージの発信にもつながっていると言います。これは社員の福利厚生の先にある、人材確保へとつながるポイントでもあります。

また、外部からは近隣の住民や企業や店舗で働く人が訪れています。同社の周辺は住宅街であるためランチ営業をしている飲食店は少ない一方、アパレル関連のショップやオフィスを中心にワーカーの数は多く、そのニーズにもマッチしたようです。食堂のメニューは定期的に入れ替わるためリピート需要もあり、常連さんからリクエストされたメニューの提供もするなど、地元の食堂として親しまれる場所になっています。

社員の帰属意識を育み、暮らしにも溶け込む新しいオフィスの形

現在、同食堂はランチのみの営業を行い、社員の食事を含めて、1日約100食(うち社員は約20食)が提供されています。一般客の1食の価格は900円から(社員は500円以下)で、この価格は物価が上がる中でも可能な限り変更しない方針だと言います。

「あくまでも社員の健康づくりが一番の目的なので、利益を優先した運営はしないつもりです。一方で、近隣の住民やオフィスワーカーの常連さんが増えていて、外部の人々にもランチだけではない新しい食やサービスの提供を模索しています。建設会社は世間的に怖いイメージを持っている方もいるかと思いますが、DAGAYAのような場が親しみやすさを生み、地域における企業の価値を高めていく可能性も実感しています」(松田さん)

近隣には住宅の他に中小企業のオフィスも多くあり、営業中は老若男女さまざまな客層で賑わう

社員食堂を始めとする社員の満足度を高めるための施設開発には、様々な企業が取り組んでいますが、大企業だけでなく、中小規模の企業であるからこそ試行錯誤しながらできるオリジナルの空間づくりもあることを松田建設工業の事例は示しています。

「オフィスにおける働き方やコミュニケーションの在り方が見直される中で、社員の仕事以外の一面が見える瞬間や、社外の人とのつながりを感じる場は、オフィスの体験価値を高め、その企業で働く人々の誇りや愛着を生むためにより重要になります。そして、そういった場をつくるために、企業の思いに寄り添いながら設計をしていきたいですね」(長谷川さん)

暮らしと働き方、社内外のコミュニケーションなど、オフィスにおける様々な要素の境界線が曖昧になりクロスオーバーしていく時代において、それらの新しい関係性を醸成し、促していくような空間が、これからさらに増えていくことを期待したいです。

「地下食堂DAGAYA」

設計/UENOA architects 長谷川欣則+堀越ふみ江

協力/金属加工(ロゴサイン、照明) 相原健作

施工/松田建設工業+スカラ